Le 3 septembre 1939, rien n’obligeait la France à « marcher » pour la Pologne.

Une guerre idéologique déclarée en toute illégalité

Texte d’une lettre de lecteur à Vincent Reynouard

Cher Monsieur Reynouard,

[…] j’ai été surpris d’apprendre que, selon vous, la France aurait déclaré illégalement la guerre le 3 septembre 1939.

Vous soutenez que le Parlement n’a pas été consulté au mépris de la Constitution. C’est faux : le 2 septembre 1939, les députés et les sénateurs se sont réunis pour discuter de la situation et pour prendre les mesures qui s’imposaient. Or, la France était liée à la Pologne non pas par un, mais par deux traités d’amitié et d’assistance. Les parlementaires ont donc décidé en toute connaissance de cause et en toute légalité.

J’ajoute que même si la France n’avait pas été liée à la Pologne, personne n’ignorait plus en septembre 1939 que Hitler était un Gengis Kahn moderne et que, tôt ou tard, il allait se tourner contre la France. Dès lors, pacte ou pas, il fallait agir..

Permettez-moi également de vous dire que si je vous suis sur des sujets comme Oradour ou le prétendu Holocauste, je ne comprends guère votre acharnement à vouloir démontrer que Hitler aurait voulu la paix et que les responsabilités du conflit incomberaient à l’Angleterre. La deuxième guerre mondiale a commencé le 1er septembre 1939, lorsque les armées allemandes ont violé la frontière polonaise. C’est un fait contre lequel vous ne pouvez rien.

Vous répondez en invoquant la médiation italienne du début du mois de septembre ainsi que le discours prononcé par Hitler le 6 octobre 1939. C’est naïf, car le Führer a toujours fait le contraire de ce qu’il a dit ou promis. Rappelez-vous, par exemple - un exemple parmi tant d’autres -, son discours du 26 septembre 1938, en pleine crise tchèque. S’exprimant publiquement au Palais des Sports de Berlin, Hitler a prétendu qu’une fois la région des Sudètes revenue au Reich, « il n’y aurait plus pour l’Allemagne en Europe de problème territorial » et qu’il laisserait les Tchèques tranquilles, car « Nous ne voulons pas du tout des Tchèques ». Sur la foi de ces engagements, un accord a été signé trois jours plus tard à Munich.

On a vu ce qui s’est passé ensuite :

a) En mars 1939, Hitler a dépecé entièrement la Tchécoslovaquie et institué un protectorat en Bohême-Moravie, terre des.. Tchèques.

b) A partir d’avril 1938, il formulé de nouvelles revendications territoriales, réclamant Dantzig et le Corridor.

Bref, il a fait tout le contraire de ce qu’il a dit..

Par conséquent, je ne vois pas pourquoi il aurait fallu accorder un quelconque crédit à ses offres de paix du 6 octobre 1939. Tout comme en septembre 1938, Hitler bluffait pour endormir les démocraties. De nombreux documents, d’ailleurs, l’attestent.

A Nuremberg, l’Accusation a produit le Journal du comte Ciano, ancien ministre des Affaires étrangères de Mussolini. C’est un document accablant, notamment lorsque l’auteur raconte son entrevue avec son homologue allemand, J. von Ribbentrop, le 11 août 1939. A cette occasion, il lui demanda :

Eh bien, Ribbentrop, que voulez-vous en somme ? Dantzig ou le Corridor ?

Ce qui lui valut la réponse suivante :

Plus que cela, nous voulons la guerre. (Voy. l’introduction du Journal de G. Ciano).

Mieux encore (si l’on peut dire) : deux semaines environ avant de prononcer son discours du 6 octobre, Hitler a rencontré un industriel suédois. Dans le compte rendu de cet entretien, on lit :

qu’on ne se méprenne pas sur le compte du Führer : bientôt, il portera la guerre également à l’Ouest, si bien que les Anglais en resteront tout pantois (voy. A. Hillgruber, Les Entretiens secrets de Hitler).

Le 1er octobre encore, Hitler a déclaré au comte Ciano :

L’Allemagne est prête et apte à passer à l’action sur le front de l’ouest (même référence).

J’avoue ne pas tellement comprendre comment, face à de tels documents, vous pouvez encore soutenir qu’Hitler voulait la paix et que la France a déclaré la guerre illégalement. Certes, l’Angleterre a également une part de responsabilité dans l’éclatement du conflit, car dans ces affaires, personne n’est ni tout noir, ni tout blanc ; certes, les Allemands ont finalement été écrasés et jugés à l’aide de méthodes condamnables ; certes, ils ont été et ils restent calomniés. Mais ne cherchez pas à défendre le vaincu à tout prix en ignorant certains documents qui l’accablent ; à la longue, cela risque de nuire à votre combat sur Oradour et l’Holocauste.

Veuillez..

La réponse de Vincent Reynouard

Cher Monsieur,

Merci pour votre lettre courtoise et documentée. C’est ainsi que je conçois la controverse historique. Permettez-moi maintenant d’y répondre.

Dans les années 20, l’Europe a connu bien des conflits qui sont restés localisés.

Après de nombreux autres, vous présentez la date du 1er septembre 1939 comme le début du grave conflit mondial qui allait durer jusqu’en 1945. Cette manière d’exposer l’Histoire, bien que parfaitement exacte, laisse cependant accroire que l’offensive allemande en Pologne devait fatalement entraîner une conflagration générale.

Or, depuis 1918, de tels accrochages locaux s’étaient produits, parmi lesquels une guerre russo-polonaise qui dura plus d’un an et dont voici les principaux développements : en août 1919, suite à une offensive victorieuse, les troupes polonaises s’emparèrent de Minsk et atteignirent la ligne formée par les rivières Bérézina-Slutch-Zbroutch. L’objectif était de constituer des états vassaux qui protégeraient la Pologne de la Russie. Avec le retour des jours meilleurs (avril 1920), les Polonais reprirent d’ailleurs l’offensive et chassèrent les Russes de Kiev, leur volonté étant de conquérir la Biélorussie tout entière.

Mais leurs espoirs s’évanouirent quelques semaines plus tard avec la vigoureuse contre-attaque de l’Armée rouge commandée par Toukhatchevski. Le 2 juillet 1920, les Russes avaient non seulement regagné le terrain perdu, s’étant emparés de Minsk, Vilna, Grodno, Lwow et Brest-Litovsk, mais ils avaient même pénétré en Pologne, formant un comité révolutionnaire à Byalistok (30 juillet) et atteignant deux semaines plus tard les portes de Varsovie (14 août).

Grâce à l’aide française, la Pologne (qui avait sollicité un armistice le 22 juillet) put reprendre le combat, redresser la situation et repousser les Russes de 400 km. Le 12 octobre, les préliminaires d’une paix sans réel vainqueur ni vaincu furent signés à Riga. La paix « définitive » intervint quelques mois plus tard, le 18 mars 1921, la Pologne abandonnant l’ouest de la Biélorussie et l’Ukraine.

Ces quelques rappels démontrent que la guerre russo-polonaise fut davantage qu’une simple querelle autour d’une mince bande frontalière. J’ajoute que dans l’Europe instable de l’après-guerre, d’autres graves conflits survinrent, par exemple entre la Russie et la Finlande, la Lettonie et la Pologne, la Turquie et la Grèce..

Or, tous s’achevèrent sans qu’aucune extension à l’Europe (et au monde) n’eut été à déplorer. Dès lors, pourquoi devait-il en être autrement le 1er septembre 1939, lorsqu’il s’agissait de l’Allemagne hitlérienne et de la Pologne ?

Les traités franco-polonais étaient caducs en 1939.

Le traité du 16 octobre 1925

A cette question, vous répondez qu’en 1939, la France était liée à la Pologne par un traité d’assistance mutuelle. Signé le 16 octobre 1925, le premier article stipulait :

Dans le cas où la Pologne ou la France viendraient à souffrir d’un manquement aux engagements intervenus en date de ce jour, entre elles et l’Allemagne, en vue du maintien de la paix générale, la France et réciproquement la Pologne, agissant par application de l’article 16 du pacte de la Société des Nations, s’engagent à se prêter immédiatement aide et assistance, si un tel manquement est accompagné d’un recours aux armes qui n’aurait pas été provoqué[1].

Par conséquent, dites-vous, la situation en 1939 n’était nullement comparable à celle connue vingt ans plus tôt. En 1939, la France devait réagir à l’invasion du territoire polonais par les troupes du Reich.

En droit, le traité était caduc

Cet argument peut certes impressionner. Mais je note qu’un traité d’assistance identique avait été signé ce même 16 octobre 1925 entre la France et la Tchécoslovaquie. Dès lors, pourquoi notre pays n’était-il pas parti en guerre entre septembre 1938 et mars 1939 lorsque les Allemands avaient menacé Prague avant finalement d’y entrer ?

Cet argument peut certes impressionner. Mais je note qu’un traité d’assistance identique avait été signé ce même 16 octobre 1925 entre la France et la Tchécoslovaquie. Dès lors, pourquoi notre pays n’était-il pas parti en guerre entre septembre 1938 et mars 1939 lorsque les Allemands avaient menacé Prague avant finalement d’y entrer ?

Tout simplement parce que, en droit, ce pacte d’assistance avec la Tchécoslovaquie avait cessé d’exister bien avant 1938. La démonstration fut apportée par Joseph Barthélemy. Le 12 avril 1938, il écrivit dans Le Temps :

Le second traité du 16 octobre 1925 est un simple rouage du mécanisme de Locarno. Jetez, je vous en supplie, le moindre coup d’œil sur ce texte. A chaque ligne, vous verrez l’affirmation expresse et répétée que cet accord n’est qu’un accessoire des traités de Locarno et qu’il doit suivre, par conséquent, le sort de ces traités.

1°) L’esprit du texte est mis en lumière dans le préambule. Les hautes parties contractantes veulent voir l’Europe s’épargner la guerre par une sincère observation des engagements pris en date de ce jour. Quels engagements ? ceux de Locarno.

2°) Incidents qui peuvent mettre en jeu la solidarité des hautes parties contractantes. Ils sont définis par l’article premier. Ce sont les manquements pris en date de ce jour. Ces engagements, ce sont les engagements de Locarno.

3°) Le traité se meut expressément dans le cadre de la Société des Nations :

a) Le premier alinéa de l’article premier déclare que les deux nations agiront « par application de l’article 16 du pacte de la Société des Nations » ;

b) Le second prévoit une délibération du Conseil de la Société des Nations et appelle l’application de l’article 15, alinéa 7, du pacte ;

c) L’article 2 précise que le traité ne sera pas « interprété comme restreignant la mission de la Société des Nations de prendre les mesures propres à sauvegarder efficacement la paix du monde » ;

d) le traité doit être enregistré à la Société des Nations.

4°) Le traité met en lumière aussi vive que l’on puisse désirer la solidarité étroite entre lui-même et le pacte de Locarno. Il sera enregistré en même temps que le traité conclu en date de ce jour, entre l’Allemagne, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, et en même temps que le traité conclu le même jour, entre l’Allemagne et la Pologne. Et le document se termine par cette déclaration d’importance capitale :Il entrera et demeurera en vigueur dans les mêmes conditions que lesdits traités.

On n’a même pas besoin d’invoquer le brocard de l’école : Accesorium sequitur principale : mort le pacte, mort l’accessoire du pacte. Mort Locarno [rappelons que le pacte de Locarno fut dénoncé par Hitler en 1936, suite à la signature d’un traité militaire franco-soviétique qui violait les engagements pris naguère par la France (sur cette question, voy. TMI, X, 107-110). ], mort l’accessoire de Locarno. C’est la lettre elle-même du texte qui, expressément, prévoit qu’elle entrera en vie et mourra avec Locarno […] [Voy. Le Temps, 12 avril 1938].

J. Barthélemy terminait ainsi :

Il est urgent de le répéter parce que nos compatriotes sont particulièrement sensibles aux considérations d’honneur, de parole donnée : la France n’est pas obligée de faire la guerre pour maintenir les Sudètes dans l’allégeance de Prague [Id.].

De façon évidente, ce qui était vrai en 1938 pour la Tchécoslovaquie l’était tout autant pour la Pologne en septembre 1939. L’accord franco-polonais, également paraphé le 16 octobre 1925 à Locarno, n’était qu’un rouage du pacte de Locarno. Celui-ci étant mort depuis 1936, tous les pactes qui en dépendaient avaient, de facto, cessé d’exister.

Autre argument de Droit

A cela s’ajoutait un autre argument tout aussi fort : comme vous l’avez rappelé, le traité de 1925 reposait sur un accord franco-polonais plus ancien, signé le 19 février 1921. Or, ainsi que l’a écrit Paul Faure :

En 1921 l’engagement de défendre la Pologne contre une menace allemande n’était pas lourd à porter pour la France. Nous étions au lendemain des traités de paix. Autour de nous, le désordre ou l’impuissance. Une Russie en pleine crise révolutionnaire. Une Europe centrale soumise à notre influence. Une Allemagne complètement désarmée, démunie de tout matériel de guerre, privée de toute force militaire terrestre, navale ou aérienne. Enfin une Italie et une Angleterre soudées à nous par la victoire commune récente.

Tous ces atouts, les uns après les autres, avaient, par la suite, quitté notre jeu. Pour s’en convaincre, il eût suffi de se rappeler ce qu’étaient en 1939 l’état de l’Europe et particulièrement celui d’une Allemagne nouvelle, de près de cent millions d’habitants.

Dans le cas d’un conflit nous devions être seuls, ou presque, à supporter le choc du formidable appareil militaire du Reich, avec en plus, la menace italienne sur notre flanc.

Depuis longtemps, les yeux grands ouverts à cette réalité, le cœur anxieux, nous posions la question suivante, à ceux qui toujours parlaient de la signature de la France et de la fidélité aux engagements pris :

- Si les généraux, diplomates et ministres français de 1921 s’étaient trouvés en présence de l’Europe de 1939, auraient-ils donné leur garantie militaire à la Pologne ? Sûrement non[2].

P. Faure avait raison de rappeler que le traité de 1921 avait été établi « à des époques et dans des circonstances dont il ne restait [dès 1936] que poussières » (Ibid., p. 59). Dès lors, sachant que le droit international public est dominé par la règle « Pacta sunt servanda sic rebus stantibus » (les traités subsistent dans la mesure où les circonstances qui les ont fait naître subsistent), il est bien évident qu’en septembre 1939, le traité de 1921 était caduc.

Voilà d’ailleurs pourquoi :

- Dès le 31 juillet 1936, après la remilitarisation de la Rhénanie, l’avocat et député de la Sarthe Jean Montigny avait recommandé du haut de la tribune de la Chambre :

Il faut être francs à temps, vis-à-vis de nos alliés […]. Il ne faut donc maintenir que les engagements que le Gouvernement est sûr de pouvoir tenir demain [3].

- En décembre 1938, au congrès national extraordinaire du Parti socialiste tenu à Montrouge, le député du Morbihan Louis L’Hévéder, qui sentait la catastrophe arriver, avait lancé :

J’estime que le premier devoir du gouvernement français, à la suite de la secousse tchécoslovaque, eût été d’étudier à nouveau l’ensemble de ces alliances militaires et de dénoncer toutes celles qui constituent pour la France un danger plus qu’une protection[4].

En fait, également, le traité de 1921 était caduc

Allons plus loin et quittons le terrain du Droit. Dans son premier alinéa, le traité de 1921 prévoyait qu’afin « de coordonner leurs efforts pacifiques », les deux gouvernements « s’engage[aient] à se concerter sur toutes les questions de politique extérieure intéressant les deux États »[5].

Or, depuis des années, et à au moins cinq reprises, la Pologne n’avait pas respecté cet engagement[6]. Je mentionnerai les deux principales :

Le 26 janvier 1934, elle avait signé, sans se concerter avec la France, un pacte de non-agression avec l’Allemagne[7].

Plus grave encore : lors de la crise germano-tchécoslovaque de septembre 1938, elle avait heurté de front la politique française (qui œuvrait pour l’indépendance de la Tchécoslovaquie) en dénonçant la convention tchéco-polonaise, en se rangeant parmi les adversaires du pays que son alliée protégeait, en revendiquant la province du Teschen et en allant jusqu’à envahir, le 2 octobre, le territoire d’Olsa (environs de Teschen).

En agissant de la sorte, la Pologne avait, de fait, rompu les traités qui l’unissaient à la France.

Voilà pourquoi il faut écarter l’argument qui invoque les traités internationaux pour justifier l’implication de la France dans le conflit germano-polonais de septembre 1939. En droit, comme en fait, Paris ne devait pas marcher pour Dantzig.

Hitler n’a pas trompé le monde

Venons-en à votre deuxième argument, selon lequel tôt ou tard, pacte ou pas, il aurait fallu se battre avec Hitler, puisque ce nouveau Gengis Kahn voulait porter la guerre partout en Europe, voire dans le monde.

Vous vous appuyez sur un extrait du discours prononcé par le Führer le 26 septembre 1938, sur une (prétendue) réponse de Joachim von Ribbentrop au comte Galeazzo Ciano et sur quelques passages d’entretiens secrets postérieurs à septembre 1939 pour prétendre que le Führer mentait lorsqu’il parlait de paix et de bonne entente avec ses voisins. Aussi rejetez-vous par avance mon argument fondé sur la fameuse « offensive de paix » du 6 octobre 1939. Pour vous, le discours du 6 octobre n’était qu’un bluff de plus et il n’y avait pas à prendre Hitler au mot.

J. von Ribbentrop n’a pas prononcé les mots que G. Ciano lui prête

Je commencerai avec le cas de J. von Ribbentrop. Il est exact qu’à Nuremberg, l’Accusation a produit une copie du Journal du comte Ciano (document PS-2987). Il est également exact que, le 8 janvier 1946, le procureur britannique sir David Maxwell-Fyfe a lu un extrait du texte dans lequel le ministre des Affaires étrangères italien rapportait une entrevue sur la Pologne avec son homologue allemand en août 1939 (TMI, IV, 588). Il est enfin exact que, d’après G. Ciano, J. von Ribbentrop lui aurait révélé à cette occasion le véritable dessein du Reich en disant : « Nous voulons la guerre ». Seulement, voilà :

Interrogé à ce sujet le 1er avril 1946, l’ancien ministre des Affaires étrangères allemand démentit formellement avoir tenu de tels propos. Face au Tribunal, il lança :

[…] cette déclaration est absolument fausse. J’ai dit au comte Ciano à cette époque, et cela est peut-être un peu similaire :

Le Führer est décidé à résoudre le problème polonais d’une façon ou d’une autre.

Telles étaient les instructions que j’avais reçues du Führer ; mais que j’ai dit que nous voulions la guerre est particulièrement absurde […] [TMI, X, 376].

Naturellement, vous pourrez me répondre que l’accusé mentait pour tenter de sauver sa tête. Mais ses propos sont confirmés par.. le Journal de Ciano lui-même.

Je m’explique : l’extrait lu le 8 janvier 1946 par le procureur britannique n’appartient pas au Journal à proprement parler. C’est un passage de l’introduction que le comte Ciano a (ou aurait) rédigée bien plus tard, le 23 décembre 1943, alors qu’il était détenu à la prison de Vérone et qu’une enquête était menée contre lui pour haute trahison.

Or, à cette époque, l’ancien ministre des Affaires étrangères italien se livrait à un chantage : « Il avait fait savoir au Führer qu’une copie [de son Journal] était entre les mains d’un de ses amis, l’ambassadeur d’Espagne à Rome, et que celui-ci ferait immédiatement publier le texte si malheur lui arrivait »[8].

C’est dans cette situation qu’il a rédigé son introduction dont un extrait a été lu à Nuremberg. Point n’est besoin d’être grand psychologue pour comprendre que l’auteur cherchait alors à charger le plus possible ses adversaires, Hitler et Ribbentrop en tête.

Même si ce n’est pas un motif suffisant pour rejeter en bloc ses allégations de 1943, on ne saurait prendre pour argent comptant ce qu’il a écrit en prison. Il faut vérifier. Comment ? En confrontant son introduction aux notes du Journal proprement dit.

Reportons-nous donc au 11 août, date de l’entrevue avec J. von Ribbentrop. Si, vraiment, le ministre des Affaires étrangères allemand lui avait clairement signifié la volonté allemande de déclencher une guerre, le comte Ciano aurait dû le noter. Or, que lit-on ?

Ribbentrop se dérobe chaque fois que je lui demande des précisions sur les projets immédiats de l’Allemagne [9].

Preuve que son homologue allemand ne lui a pas tenu un langage clair, en révélant une volonté bien arrêtée de provoquer un conflit armé, mais qu’il est au contraire resté dans le flou. Cela s’accorde parfaitement avec les déclarations de J. von Ribbentrop selon lesquelles, face à G. Ciano, il s’est contenté de dire que le Führer « était décidé à résoudre le problème polonais d’une façon ou d’une autre » (ce qui, j’en conviens, peut être perçu comme une dérobade).

Un simple avis subjectif de Ciano

Peut-être me répondrez-vous que, quelques lignes plus bas dans son Journal, G. Ciano a écrit :

Sa volonté de déclencher la guerre est implacable. Il rejette toute solution qui soit susceptible de satisfaire l’Allemagne, et d’éviter en même temps un conflit armé. Je suis certain que si l’on donnait aux Allemands encore plus qu’ils n’ont demandé, ils attaqueraient quand même, car ils sont possédés du démon de la destruction [Ibid., p. 128].

Mais il ne s’agit-là que d’un avis subjectif émis par le ministre des Affaires étrangères italien, un avis qui sera d’ailleurs démenti plus tard, puisque c’est l’Allemagne elle-même qui formulera seize propositions conciliantes pour la résolution du différend germano-polonais et que c’est l’Angleterre qui s’acharnera à faire échouer l’ultime tentative de médiation italienne acceptée par Hitler (pour plus de précisions sur ces faits, voir l’article « Les démocraties menacées« ).

J’ajoute que si, vraiment, J. von Ribbentrop lui avait signifié le désir allemand de déclencher une guerre, G. Ciano n’aurait pas eu besoin de formuler tous ces développements et de donner son avis (« Je suis certain que.. »). Il se serait contenté d’écrire : les Allemands veulent la guerre, on le sait, Ribbentrop vient de me le dire.

Si Hitler et ses complices avaient voulu la guerre..

Hitler aurait dû attaquer la Pologne dès le 25 août

Allons plus loin, et supposons qu’effectivement, les dirigeants allemands, Hitler et J. von Ribbentrop en tête, aient souhaité la guerre de toutes leurs forces.

1°) Ils auraient dû précipiter l’éclatement du conflit dès la fin août, puisque tous les préparatifs étaient prêts et que plus aucune solution diplomatique ne semblait pouvoir être trouvée. Or, le 25 août, Hitler convoqua le général Keitel pour lui demander de tout interrompre :

Arrêtez tout immédiatement. J’ai besoin de temps pour négocier (TMI, X, 533).

L’attaque fut finalement prévue pour le 30 août. Mais le jour fatidique, Hitler retarda encore les opérations de 24 heures. A Nuremberg, W. Keitel expliqua :

La raison fut que l’on attendait un plénipotentiaire du Gouvernement polonais (Ibid., p. 534).

Preuve que, jusqu’au bout, le Führer espéra parvenir à une solution diplomatique.

(voir TMI, X, p. 533 et p. 534)

Les nationaux-socialistes auraient dû être satisfaits le 3 septembre

2°) Si, vraiment, les dirigeants avaient voulu la guerre, ils auraient dû sauter de joie lorsque, le 3 septembre, l’Angleterre fit parvenir son ultimatum. Or, ce n’est pas ce qui arriva. Interrogé à Nuremberg, celui qui assistait Hitler comme traducteur dans les conversations officielles, Paul Schmidt, raconta :

Lorsque ma traduction [orale de l’ultimatum anglais] fut terminée, [Hitler et von Ribbentrop] restèrent tous les deux silencieux pendant environ une minute. Je pouvais voir que ce développement de la situation ne leur était pas agréable. Hitler est resté pendant un certain temps assis sur sa chaise, pensif, fixant son regard dans l’espace, d’un air soucieux. Puis, il rompit le silence en demandant brusquement au ministre des Affaires étrangères :Que devons-nous faire maintenant ?

Alors, ils ont commencé à s’entretenir des mesures diplomatiques à prendre d’urgence, à voir s’il fallait convoquer tel ou tel ambassadeur etc. Je quittai la pièce […]. En arrivant dans l’antichambre, j’ai trouvé […] un certain nombre de membres du Cabinet du Reich et d’autres hauts fonctionnaires qui m’avaient lancé des regards interrogateurs au moment où j’étais entré, car ils savaient que j’avais eu un entretien avec l’ambassadeur de Grande-Bretagne, et auxquels j’avais répondu qu’il n’y aurait pas de second Munich. En sortant, je vis à leurs regards soucieux qu’ils avaient bien compris ce que j’avais voulu dire et quand je leur ai appris que je venais de remettre un ultimatum britannique à Hitler, un silence consterné régna dans la pièce. Les visages devinrent graves et je me souviens encore par exemple que Göring qui se trouvait devant moi, s’est retourné et m’a dit :

Si nous perdons cette guerre, que Dieu ait pitié de nous

Goebbels était seul dans un coin, l’air très grave, pour ne pas dire consterné. Cette atmosphère déprimante se traduisait sur les visages de tous les assistants [TMI, X, 213].

Est-là la réaction d’individus qui ont enfin trouvé la guerre dont ils rêvaient depuis des semaines, voire des mois ? Assurément non.

Hitler voulut éviter l’extension du conflit germano-polonais

Dans son témoignage à Nuremberg, P. Schmidt évoque les mesures d’urgence auxquelles Hitler et von Ribbentrop ont immédiatement réfléchi. Peu après, l’ancien ministre des Affaires étrangères allemand confirma que son Gouvernement avait ardemment voulu éviter une extension du conflit germano-polonais. Devant les juges de Nuremberg, il déclara :

Ce fut mon plus grand désir […], dès la fin de la guerre de Pologne, de tenter de localiser la guerre, c’est-à-dire d’éviter que la guerre ne s’étendît davantage en Europe. Pourtant il me fallut me rendre compte bien vite que, lorsqu’une guerre a éclaté, la politique ne joue pas toujours, ou plutôt plus du tout, un rôle décisif et que, à ce moment-là, les prétendus horaires des États-majors entrent en jeu. Chacun veut surpasser les autres.

Nos efforts diplomatiques se déployèrent certainement partout, aussi bien en Scandinavie que dans les Balkans et autre part, pour enrayer l’extension de la guerre. Néanmoins, la guerre prit l’aspect que vous savez. Je voudrais dire qu’après mes conversations avec Hitler, et je suis convaincu que les militaires étaient du même avis, Hitler ne voulait en aucun cas étendre la guerre où que ce fût.

[Voy. TMI, X, 289-290]

Telles sont les raisons pour lesquelles je rejette l’argument tiré de la prétendue réponse qu’aurait faite le ministre des Affaires étrangères allemand à son homologue italien.

Tout démontre que J. von Ribbentrop n’a jamais dit, le 11 août 1939 : « Nous voulons la guerre ».

Au contraire, les nationaux-socialistes n’ont pas voulu la guerre. Ils ont tout fait pour trouver une solution diplomatique avec Varsovie et une fois le conflit armé engagé, ils ont tout fait pour le localiser..

Sur le discours du 26 septembre 1938

Je pourrais m’arrêter là, mais je ne veux pas qu’on puisse m’accuser de dérobade face à vos autres arguments. J’en viens donc au discours du 26 septembre 1938, dans lequel le Führer déclarait qu’après Munich,

il n’y [avait] plus pour l’Allemagne en Europe de problème territorial.

Dès la fin 1939, les autorités françaises l’ont utilisé pour justifier leur entrée en guerre[10]. L’argumentation implicite - que vous reprenez - était la suivante :

Quand on confronte ce que Hitler a dit en septembre 1938 et ce qu’il a fait depuis mars 1939 (dépècement de la Tchécoslovaquie, invasion de la Pologne), on mesure le peu de confiance qu’il faut accorder à ses déclarations apaisantes.

Il est regrettable de constater qu’un pacifiste comme Jean Montigny a fini par adopter cette position, parlant du « cynisme » de Hitler[11].

Une remise dans le contexte nécessaire

J’y réponds en commençant par une image simple :

Si, le lundi, je déclare n’avoir plus aucun sujet de discorde avec mon voisin et si, le mercredi, on me voit lui mettre mon poing dans la figure, avant de dire que j’ai menti le lundi, il faut tenter de savoir dans quelle mesure une grave dispute n’a pas subitement éclaté, par la faute de ce voisin, le mardi ou le mercredi.

On « oublie » trop souvent de dire qu’à Munich, Hitler n’a pas garanti les frontières du nouvel État tchèque (pays artificiel né en 1919 et regroupant de force plusieurs peuples). Pourquoi ? Parce ce que le dossier n’était pas encore clos ; il ne l’était que pour les Sudètes.

Les autorités tchèques devaient encore régler la question des autres minorités qui vivaient dans leur pays, les Slovaques et les Ruthènes notamment.

Ce fait, Hitler l’a clairement expliqué une première fois le 22 septembre lors de son entrevue avec N. Chamberlain[12] (voir photo), puis une deuxième fois dans son discours du 26 septembre 1938, déclarant :

[…] du moment où la Tchécoslovaquie aura résolu ces problèmes, c’est-à-dire où les Tchèques se seront expliqués avec leurs autres minorités, non pas par l’oppression, mais pacifiquement, […] alors je n’aurai plus à m’intéresser à l’État tchèque. Et, cela, je le lui garantis. Nous ne voulons pas du tout des Tchèques.

Les Tchèques poursuivent leur politique suicidaire

C’est clair : le Führer mettait une condition à la fermeture définitive et sans douleur du dossier tchèque : un changement radical dans la façon de traiter les minorités.

Or, il est indéniable que les autorités tchèques prirent le contre-pied de cette politique.

En février 1939, ainsi, suite à des élections libres, 92,4 % de la Ruthénie et 98 % de la Slovaquie se prononcèrent pour l’indépendance. Que fit Prague ? Elle destitua de nombreux hommes politiques ruthènes et slovaques, occupa les édifices publics, proclama la loi martiale et alla jusqu’à envoyer l’armée en Ruthénie.

Face à cette répression violente, les Slovaques et les Ruthènes se tournèrent vers Hitler. Sachant qu’ils pourraient compter sur son soutien[13] ils proclamèrent leur indépendance. De leur côté, voyant que leur pays se disloquait et que la guerre civile menaçait, les autorités de Prague choisirent à leur tour de se tourner vers le Reich pour parvenir à un accord. Celui-ci fut signé le 15 mars. Le même jour, les troupes allemandes pénétraient en Tchécoslovaquie, sans rencontrer la moindre résistance[14].

Ces simples rappels démontrent que, dans son discours du 26 septembre 1938, Hitler n’a pas trompé les masses. Au contraire, il a clairement formulé la condition qu’il posait pour une bonne entente avec la Tchécoslovaquie. Si cette condition n’a pas été respectée, provoquant l’éclatement du pays, la faute incombe à Prague, pas au Führer.

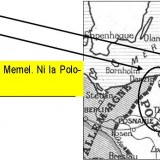

Dantzig, le Corridor et Memel n’étaient pas des « ambitions territoriales »

Peut-être me rétorquerez-vous :

Soit pour la Tchécoslovaquie. Mais lorsqu’il prétendait ne plus avoir aucune “ambition territoriale” en Europe, Hitler portait déjà ses regards sur Dantzig, le Corridor (en Pologne) et Memel (en Lituanie). N’est-ce pas la preuve qu’il trompait son monde ?

Ma réponse se fera en deux temps :

1°) Dantzig et Memel étaient deux villes et le Corridor une étroite bande de terrain (voir carte). Dès lors, on ne saurait parler d’ « ambitions territoriales ». Il s’agissait tout au plus de rectifications de frontières.

2°) Alors que ni l’Autriche et ni les Sudètes n’avaient appartenu au Reich avant 1914, Dantzig, Memel et le Corridor avaient été arrachés à l’Allemagne en 1919[15]. Par conséquent, si les deux premières revendications pouvaient apparaître - à juste titre - comme des « ambitions territoriales », les trois dernières ne pouvaient pas l’être. Il s’agissait de réparer des injustices flagrantes commises lors de la signature des traités de paix.

Voilà pourquoi le 22 septembre 1938 devant N. Chamberlain puis quatre jours plus tard en public, le Führer déclara qu’après le retour des Sudètes au Reich, « il n’y [avait] plus pour l’Allemagne en Europe de problème territorial ». Tout ce qu’il restait, c’était à réparer quelques injustices par des rectifications de frontières.

Les Allemands n’ont jamais été embarrassés par le discours du 26 septembre 1938

Je souligne d’ailleurs que l’utilisation du discours du 26 septembre 1938 par les auteurs du Livre Jaune Français n’a nullement embarrassé l’Allemagne.

Dans les mois qui ont suivi, un avocat et professeur de droit international, Friedrich Grimm, a publié un ouvrage intitulé : Le Livre Jaune français accuse ses auteurs. Ce livre est aujourd’hui introuvable, mais je m’en suis procuré une copie. Aux pages 11 et 14, l’auteur écrivait :

Dès sa préface qui porte le titre : « Paroles d’honneur », on sent nettement que le Livre Jaune français est une œuvre de pure propagande. Certaines déclarations faites par le Führer y sont reproduites, détachées de leur contexte et arbitrairement groupées, sans que jamais soient mentionnés les événements qui ont créé de nouvelles situations, comme, par exemple, la trahison de Schuschnigg, et la nouvelle crise à Prague. On cherche ainsi à faire naître l’impression que le chef de l’État allemand a donné à diverses époques des assurances qui, plus tard, n’ont pas été remplies […].

Dans le Livre Jaune, le chapitre « paroles d’honneur » se termine par la déclaration faite au Palais des Sports par le Führer, le 26 septembre 1938, déclaration dans laquelle il disait qu’une fois résolu le problème des Sudètes, il n’y aurait plus pour l’Allemagne en Europe de problème territorial. Cette déclaration prouve uniquement ceci : le 26 septembre 1938, le Führer était persuadé qu’après le retour des Allemands du pays des Sudètes, le reste de la Tchécoslovaquie ferait une politique amicale de rapprochement avec l’Allemagne, conformément à ses propres intérêts, et que les questions de l’Est, séquelle des problèmes de la liquidation de Versailles, se régleraient dans le sens de l’accord [germano-polonais de janvier 1934], par une entente pacifique, et sans qu’il y eût guerre avec la Pologne et la Lituanie. Ces problèmes auraient, de fait, été réglés sans guerre, si l’Angleterre ne s’y était opposée.

Personne en Europe ne pouvait supposer (et jamais personne ne l’a d’ailleurs supposé) que le Führer, qui avait nettement exprimé ce qu’il voulait dans le programme du Parti, renoncerait, en aucun cas, à une révision territoriale des frontières de l’Est, à Dantzig, au Corridor, à Memel etc.[16]

C’était incontestablement vrai.

Sur les entretiens secrets d’A. Hitler

Il faut lire les comptes rendus dans leur intégralité

J’en viens maintenant aux entretiens secrets d’A. Hitler. Vous citez deux phrases (ou fragments de phrases) issues de comptes rendus découverts après 1945 dans les archives allemandes.

De façon évidente, vous n’avez pas pris la peine de lire l’intégralité de ces documents, sans quoi vous auriez rapidement vu votre erreur. Ces comptes rendus ont été publiés en 1967 par l’historien allemand Andreas Hillgruber sous le titre : Staatsmänner und Diplomaten Bei Hitler et deux ans plus tard en français sous le titre : Les entretiens secrets de Hitler.

On y trouve effectivement le fameux : « bientôt, il [Hitler] portera la guerre également à l’Ouest, si bien que les Anglais en resteront tout pantois », qui a été prononcé le 26 septembre 1939 devant le Suédois Birger Dahlerus[17].

Mais le Führer se plaçait au cas où l’Angleterre continuerait à refuser (et même à saboter) toute offre de paix. Dans le cas contraire, il se déclarait prêt, sous certaines conditions naturellement, à faire taire les armes. C’est ce que nous apprend la suite du compte rendu. On y lit ces propos prêtés à Hitler :

Si les Anglais veulent la paix en Europe, qu’ils le fassent entendre clairement ! L’Allemagne, quoi qu’il arrive, sera toujours disposée à faire la paix, car elle en a besoin pour civiliser les territoires qu’elle vient d’acquérir à l’est, et qui appartenaient aux pays de civilisation germanique ; cela prendra au moins cinquante ans [Ibid., pp. 30-31].

Peu après, B. Dahlerus ayant une nouvelle fois évoqué les possibilités d’un retour à la paix, Hitler accepta de recevoir « un envoyé Anglais » pour des discussions préliminaires (p. 32). Le compte rendu se poursuit ainsi :

Dalherus répondit que la réalisation d’un tel projet supposait, au préalable, un armistice […].

Le Führer répond qu’avant la conclusion d’un armistice, il faut tout d’abord une prise de contact non officielle, au cours de laquelle on examinerait dans quelle mesure une telle décision est possible. D’ailleurs, toute la question est de savoir si les Anglais veulent vraiment la paix. Si les Anglais veulent vraiment la paix, ils peuvent l’avoir dans quinze jours, et sans perdre la face. La condition préalable serait, bien entendu, qu’ils prennent leur parti de ne jamais voir la Pologne se relever […]. Que veulent les Anglais en Europe ? Voilà la question. La sécurité de leur propre territoire ? Il est prêt, lui, le Führer, à la leur garantir, comme il l’a déjà fait auparavant en signant avec l’Angleterre le traité maritime [le 18 juin 1935], qu’il n’a dénoncé qu’au moment où l’Angleterre a adopté une attitude hostile [le 28 avril 1939].

La sécurité du territoire français, il est prêt à l’accorder sur-le-champ : le mur de l’Ouest (la « ligne Siegfried ») est la frontière occidentale immuable de l’Allemagne. Quant à la sécurité des territoires belges et hollandais, il l’a offerte bien des fois. Il est prêt à ratifier tout cela dans un traité européen. L’Allemagne, il le répète, ne veut faire aucune conquête à l’ouest et dans les Balkans ; dans les Balkans, elle n’a que des intérêts commerciaux.

M. Dahlerus posa la question des préliminaires à un armistice, pour le cas où l’Angleterre enverrait quelqu’un à Berlin.

Le Führer se montra très sceptique : les Anglais veulent-ils vraiment la paix ? Il est peu vraisemblable qu’ils envoient quelqu’un en Allemagne. Le mieux serait peut-être que ce soit la France ou un pays neutre qui fasse le premier pas ; le Duce, par exemple, pourrait assumer ce rôle.

M. Dahlerus répondit qu’on estimait pourtant que le Duce n’était pas assez neutre ; on pense plutôt à la reine de Hollande [Ibid., pp. 32-33].

A cet instant, Hermann Göring intervint. On lit :

Le feld-maréchal Göring récapitula les possibilités de prise de contact : Il se pourrait qu’un représentant allemand et un représentant anglais se rencontrent en Hollande pour examiner les possibilités d’accord. Ce n’est que lorsque les possibilités d’accord auront été définies que l’on fera appel à la reine de Hollande, qui invitera alors officiellement les deux pays à négocier l’armistice. Il ne serait pas mauvais que, pour la première entrevue non officielle, les Anglais choisissent un officier comme le général Ironside [Ibid., p. 34].

Hitler ayant répété que l’Allemagne ne souhaitait « pas “avaler la Pologne” » mais voulait juste « la sécurité du Reich et les frontières nécessaires à l’intérieur desquelles elle pourra[it] subvenir à ses besoins et réorganiser son territoire en fonction de la population » (Id.), H. Göring poursuivit ainsi :

Le feld-maréchal Göring attira alors l’attention sur le fait que, de toute façon, le sort de la Pologne est déjà réglé […] ; à son avis, on trouvera bien un moyen pour empêcher que l’Europe tout entière ne soit mise à feu et à sang à cause d’un peuple aussi déchu [Id.].

Plus loin, enfin, on lit :

Le Führer répond que les Anglais peuvent obtenir la paix s’ils le désirent, mais il faut qu’ils fassent vite car ce ne seront plus longtemps des tracts que les pays d’Europe se lanceront. A l’ouest, dans les troupes allemandes, l’humeur générale est au combat, surtout depuis le retour des troupes victorieuses de l’est, et le feld-maréchal a même dû donner des ordres très énergiques pour mettre le holà aux initiatives de la Luftwaffe, sûre de sa victoire à l’ouest. Il règne dans l’armée une surexcitation dangereuse [Ibid., p. 35].

Replacés dans leur contexte, les propos tenus lors de cette entrevue font clairement apparaître la vérité : Hitler et de Göring n’était pas deux sanguinaires qui tenaient enfin leur guerre et qui souhaitaient l’exploiter à fond. Bien au contraire, ils prenaient en considération et discutaient les modalités de toutes les initiatives susceptibles de ramener la paix. Ces documents sont d’autant plus forts qu’ils n’étaient pas destinés à la publication. Dès lors, on ne saurait parler de bluff ou de propagande..

Pourquoi Hitler restait malgré tout prêt à frapper

Tout ce que l’on peut dire, c’est qu’au mois de septembre 1939, Hitler ne nourrissait quasiment plus aucune illusion sur les chances de rétablir la paix.

Mais qui pourrait lui en vouloir, après l’affaire des « seize propositions » allemandes de facto rejetées à la fin du mois d’août et le sabotage de l’offre de médiation italienne quelques jours plus tard ? Voilà pourquoi en même temps qu’il espérait la paix, le Führer poursuivait les préparatifs pour une guerre à l’ouest.

Ce fait apparut nettement lors de l’entretien avec le comte Galeazzo Ciano, le 1er octobre 1939. Vous avez eu raison de rappeler que, lors de cette entrevue, Hitler a déclaré (en substance) :

L’Allemagne est donc délibérément en état de retirer ses troupes de l’est, de leur accorder un bref moment de répit qu’elles ont bien mérité après les performances en marche à pied qu’elles ont accomplies, et qui permettra de faire la révision du matériel puis de les transporter à l’ouest. L’Allemagne est donc à tout moment prête et apte à passer à l’action sur le front de l’ouest [Ibid., p. 40].

Mais il faut citer la suite du document :

Le comte Ciano fut visiblement très impressionné par cette dernière déclaration du Führer. Il demanda, pour s’en assurer, s’il avait bien compris que l’Allemagne était prête à tout moment à passer à l’action sur le front occidental.

Le Führer le confirma en faisant remarquer que l’Allemagne n’avait aucun intérêt à mener de force une guerre à l’ouest si celle-ci pouvait être évitée. Après les succès remportés en Pologne, une poursuite de la guerre pour des raisons militaires n’est plus nécessaire. D’autres raisons encore pousseraient à ne pas faire la guerre. Mais si la paix se fait désirer, alors la guerre que l’Allemagne mène sur le front de l’ouest pourrait prendre une autre tournure [Ibid., pp. 40-41].

On ne saurait être plus clair : Hitler était prêt à frapper, mais il espérait tout de même éviter la lutte. Il était dans la position de la personne qui tend sincèrement la main à son ennemi mais qui, ignorant comment celui-ci va répondre (ou, plus exactement, subodorant qu’il va tenter de le frapper), garde son poing gauche fermé et ses muscles bandés.

Aujourd’hui, on cache les menées bellicistes anglaises, c’est-à-dire les manœuvres du gouvernement de Sa Majesté pour faire échouer les ultimes tentatives de résolution du différend germano-polonais le 30 août et le 5 septembre 1939. En revanche, on se focalise sur le fait que l’Allemagne était prête à l’attaque, on extrait de leur contexte une ou deux phrases issues d’entretiens secrets pour dire : « Vous voyez bien que Hitler mentait lorsqu’il prétendait vouloir la paix.. ». C’est très malhonnête.

Le Journal de Ciano confirme ma thèse

Afin de démontrer que l’Allemagne a vraiment voulu limiter le conflit, j’ai l’habitude d’invoquer le discours qu’Hitler prononça, le 6 octobre 1939, pour tenter de sauver la paix européenne. Mais sachant que vous le qualifiez de bluff, je l’écarterai.

Toutefois, je produirai un autre document. Il s’agit du.. Journal du comte Ciano.

Le 19 juin 1940, G. Ciano eut une entrevue avec J. von Ribbentrop. C’était l’heure du triomphe de la croix gammée. Rien ne semblait pouvoir résister à Hitler. Or, voici ce que l’on peut lire dans les notes personnelles du ministre italien :

Je trouve un Ribbentrop transformé : pondéré, calme pacifiste. Il déclare d’emblée qu’il convient de faire des conditions d’armistice modérées à la France […]. Les paroles de Ribbentrop me font sentir que la Stimmung envers l’Angleterre est changée : si Londres veut la guerre, ce sera une guerre totale, absolue, sans pitié. Mais Hitler fait de nombreuses réserves sur l’opportunité de détruire l’empire britannique qu’il considère aujourd’hui comme un facteur important de l’équilibre mondial. Je pose à Ribbentrop une question précise : « Préférez-vous la continuation de la guerre ou la paix ? » Il n’hésite pas un instant :

Conclusion

Telles sont les raisons pour lesquelles j’estime :

1°) Que Hitler était prêt à résoudre diplomatiquement le différend germano-polonais ;

2°) Que même une fois le conflit du 1er septembre 1939 commencé, il aurait pu rester localisé. Il aurait pu le rester non seulement après le 1er septembre 1939, mais aussi après la défaite de la France. S’il en a été autrement, la faute incombe à l’Angleterre (et, dans une moindre mesure, à la France).

guerre illégale

Cela dit, venons-en au problème de la légalité de la guerre.

Le 3 septembre 1939, à 17 h, l’ambassadeur français à Berlin, Georges Coulondre, notifia à J. von Ribbentrop « l’état de guerre » qui existait désormais entre les deux pays[19]. Même si les termes étaient ambigus - ce qui est déjà révélateur -, la réalité était claire : la France venait de déclarer la guerre à l’Allemagne.

Que disait la Constitution ?

Considérons maintenant l’article 9 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875.

Il était le suivant :

Le président de la République ne peut déclarer la guerre sans l’assentiment préalable des deux Chambres [Chambre des députés et Senat] [20].

Or, malgré cet article très clair, la déclaration de guerre se fit sans l’assentiment des chambres. Comment une violation aussi grave de notre constitution a-t-elle pu se produire ? C’est ce que je vais maintenant expliquer, documents à l’appui.

Une bien curieuse « session extraordinaire » du Parlement

Le 1er septembre 1939, suite à l’invasion de la Pologne, la France mobilisa ses armées. Dans le même temps, les parlementaires étaient rappelés en urgence pour une « session extraordinaire ».

Un ordre du jour rassurant..

Le lendemain, à quinze heures, les députés se réunirent à la Chambre, sous la présidence d’Édouard Herriot. Allait-on discuter une éventuelle déclaration de guerre au Reich ? Pas le moins du monde. Prenant la parole, E. Herriot déclara :

J’ai reçu de M. le président du Conseil [Édouard Daladier], avec demande de discussion immédiate, un projet de loi portant ouverture de crédits supplémentaires et autorisation d’engagement de dépenses au titre du budget général et du compte des investissements en capital de l’exercice 1939[21].

Ce texte, peu clair dans sa globalité, l’était tout de même sur un point : il n’était pas question de voter la guerre, mais juste des crédits militaires.

Il est d’ailleurs à noter que, dans leurs déclarations, ni le président de la République Albert Lebrun, ni E. Daladier, ni E. Herriot ne parlèrent d’une déclaration de guerre imminente. Il y fut surtout question d’une défense de la patrie menacée[22] et de suprêmes tentatives pour régler pacifiquement la crise germano-polonaise[23]. Par conséquent, rien ne laissait présager une proche déclaration de guerre.

Mais la tromperie allait beaucoup plus loin. Après une suspension de séance, Jammy Schmidt, rapporteur général, déclara :

Messieurs, le projet de loi dont vous êtes saisis et que la commission des finances vient d’examiner porte sur ouverture des crédits supplémentaires jugés nécessaires pour assurer pendant deux mois la couverture des dépenses militaires qu’implique la situation internationale [Ibid., p. 1952, col. C].

Cette déclaration devait rassurer les députés les plus inquiets : il n’était pas question de déclarer la guerre, mais juste de voter des « crédits supplémentaires jugés nécessaires pour assurer pendant deux mois la couverture des dépenses militaires qu’implique la situation internationale ». Autrement dit, l’heure était à l’accélération des préparatifs en vue d’une guerre probable, compte tenu des derniers événements.

.. mais destinés à tromper les élus

Or, nous savons aujourd’hui que le texte initial de cette déclaration était tout autre et qu’il fut volontairement modifié afin de le rendre totalement anodin. Ce fait a été révélé par Anatole de Monzie. Dans son ouvrage Ci-Devant, il écrit :

Quand, le 1er septembre 1939, nous eûmes décidé de déposer sur le bureau de la Chambre une demande de crédits de soixante-quinze milliards, Jardel […], directeur du budget, fut chargé de rédiger l’exposé des motifs du projet de loi. Il le rédigea en toute franchise en indiquant qu’il s’agissait de faire face aux trois premiers mois des hostilités. Paul Reynaud corrigea le texte parce que, le 1er septembre ou même le 2, il n’était pas permis de parler des hostilités, la guerre n’étant pas déclarée ; il écrivit de sa main : « dépenses pour faire face aux obligations résultant de nos alliances », puis il porta son texte à Daladier, lequel atténua encore la formule : « pour faire face aux obligations résultant de la situation internationale ».

De Jardel à Daladier, en passant par Paul Reynaud, ce brouillon devenait la plus anodine des écritures. Personne d’ailleurs ne s’est attaché à cet exposé des motifs dont l’hypocrisie correspondait au vœu général de prudence[24].

Cette seule manœuvre prouve la tromperie éhontée dont se sont rendus coupables les trois principaux dirigeants de la nation.

Mais ce n’est pas tout.

Toute discussion est supprimée

Une discussion devait précéder le vote de la loi sur l’ouverture des crédits militaires, ceci afin que partisans et adversaires de ce texte puissent faire entendre leur voix. Or, ce débat parlementaire fut tout simplement supprimé. Au Sénat, ainsi, avant que la loi sur les crédits supplémentaires ne fût votée, Pierre Laval tenta de prendre la parole, mais il dut faire face à l’obstruction de M. Jeanneney (alors président de cette assemblée) qui la lui refusa. Voici ce que nous pouvons lire au Journal Officiel :

M. Pierre Laval. Je demande la parole.

M. le président. Mon cher collègue, une communication du Gouvernement ne comporte pas de discussion. Je ne peux donc pas vous donner la parole.

Sur de nombreux bancs. Parlez ! Parlez !

M. Pierre Laval. J’ai écouté avec beaucoup d’émotion, comme tous mes collègues, la déclaration du Gouvernement. J’ai moi-même une courte déclaration à faire.

M. Henri Rey et plusieurs sénateurs. Vous parlerez dans la discussion sur les crédits.

M. Pierre Laval. En janvier 1935.. (Murmures.)

M. le président. Je vous en prie, mon cher collègue, n’insistez pas.

M. Pierre Laval. En janvier 1935, j’ai signé avec M. Mussolini les accords de Rome, pour sauvegarder la paix de l’Europe. (Mouvements divers.) Ces accords ont été détruits. Je demande aujourd’hui au Gouvernement de se rappeler que la raison qui les avait déterminés est plus vivante que jamais et de s’en souvenir pour agir.

(Mouvements divers - applaudissements sur quelques bancs)[25].

P. Laval ne put en dire davantage, et les crédits furent votés sans résistance.

La séance à la Chambre des députés ressembla singulièrement à celle que nous venons de décrire. Voici ce que nous pouvons lire au Journal Officiel :

M. le président. Avant de donner, dans la discussion générale, la parole aux orateurs qui l’ont demandée et qui ont le droit de parler, je rappelle que la réunion des présidents de groupe a décidé que personne ne parlerait.

(Applaudissements.)

Cette résolution ne saurait priver un membre de la Chambre du droit strict qu’il a de prendre la parole, mais j’invite tous mes collègues à la prendre en considération.

(Applaudissements.)

Monsieur Bergery, maintenez-vous votre demande [M. Bergery était un pacifiste notoire] ?

M. Gustave Bergery. Monsieur le président, si je pensais que ce que j’ai à dire fût de nature, même avec les meilleures intentions du monde, à affaiblir la position de mon pays ou même plus simplement du Gouvernement, je renoncerais à la parole.

Mais je pense que ce que j’ai à dire renforcerait l’une et l’autre ; et si le règlement me donne le droit de prendre la parole, je demande à exercer ce droit.

M. le président. Vous avez ce droit. Exercez-le.

Sur de nombreux bancs. Non! Non!

M. le président. M. Bergery se rend compte du désir de la Chambre et il veut bien me faire dire que si la Chambre manifeste le désir qu’il renonce à la parole, il s’inclinera.

Sur de nombreux bancs. Oui ! Oui !

M. le président. Je remercie M. Bergery, au nom de la Chambre, de bien vouloir s’incliner.

M. Gaston Bergery. Monsieur le président, je vous prie de consulter la Chambre.

M. le président. Je consulte la Chambre.

(La Chambre, consultée, déclare qu’elle renonce à entendre M. Bergery.) .

M. le président. La discussion générale est close [Ibid., p. 1953].

Une réponse qui résonne comme un aveu.

Une fois les crédits votés par la Chambre, un événement très important se produisit : un élu, Pétrus Faure[26], demanda la parole et posa cette question :

Monsieur le président, est-il entendu qu’en aucun cas le Gouvernement ne pourrait prendre une décision extrêmement importante sans avoir convoqué les Chambres ? [27]

E. Herriot répondit :

Il ne m’appartient pas de répondre à cette question (Id).

Cette dérobade résonne comme un aveu ; on peut supposer que le président de la Chambre savait que la guerre allait être déclarée un peu plus tard sans l’assentiment des parlementaires.

Les mensonges d’Albert Lebrun

Il est d’ailleurs intéressant de noter que dans son ouvrage rédigé afin de justifier son action, l’ancien président de la République française Albert Lebrun, qui a consacré plus de cinq pages à cette session extraordinaire du Parlement, a comme par hasard omis de rappeler l’ultime question posée par P. Faure[28]. Son argument principal se résume ainsi : le 2 septembre 1939, les parlementaires ont été informés de la gravité de la situation ; ils ne pouvaient ignorer que le vote de crédits supplémentaires signifiait une déclaration de guerre.

Il y a bien eu tromperie

Soit. Mais alors, pourquoi avoir altéré à deux reprises l’exposé des motifs afin de le rendre anodin et ne plus parler de guerre ? Et pourquoi avoir empêché toute discussion ? Comme l’ont écrit MM. Mouton et Rinaldi :

Si MM. Lebrun, Daladier, Jeanneney et Herriot étaient tellement sûrs de la soumission des parlementaires, pourquoi donc ont-ils triché ? Pourquoi ont-ils organisé cette honteuse parodie ? Pourquoi ont-ils imposé le silence aux orateurs ? Pourquoi ont-ils étouffé toute velléité de discussion ?

Si la question avait été nettement posée, il eut peut-être suffi d’un cri, d’une protestation, d’une apostrophe indignée pour faire reculer ce fléau[29].

La France n’était pas prête

Peut-être me répondrez-vous :

Mais quel aurait pu être ce cri ou cette protestation ? L’Allemagne avait envahi la Pologne, il n’y avait plus à discuter.

- Si, il y avait à discuter. Car comme je l’ai démontré plus haut, en me fondant sur les lumineux commentaires de J. Barthélémy et de P. Faure, le 3 septembre 1939, la France n’était pas, en droit comme en fait, tenue de secourir la Pologne.

Vous me rétorquerez :

Organiser des discussions sur le Droit le 2 septembre 1939 aurait été ridicule, voire odieux. Adolf Hitler avait fait disparaître l’Autriche, puis la Tchécoslovaquie. A présent, il agressait la Pologne. Le Führer apparaissait comme le Gengis Kahn moderne. Face à de tels individus, le Droit ne compte pas. Il fallait sauver la France qui figurait bien évidemment sur la liste des prochaines victimes.

- Admettons que Hitler ait été un mélange de G. Kahn et d’Attila. Admettons qu’ils ait eu l’intention bien arrêtée d’agresser la France un jour où l’autre. Dans ce cas, le meilleur moyen de protéger l’Hexagone, c’était de ne pas provoquer inutilement l’Allemagne, espérant ainsi rester le plus longtemps possible hors de la lutte. Pourquoi ? Parce qu’en septembre 1939, la France n’était pas prête à faire la guerre. Comme l’a écrit Pierre-Antoine Cousteau :

Le 3 septembre 1939, la France, épuisée, saignée de 14-18 et dégradée, avilie, émasculée par la République, ne pouvait se permettre de faire la guerre sous aucun prétexte. MÊME UNE GUERRE VICTORIEUSE. Il était par trop évident qu’au premier choc toutes les planches pourries se disjoindraient et que, même si nous réussissions à tenir, avec le concours de nombreux alliés, même si quelques millions de jeunes cadavres permettaient de forcer la décision, la « victoire » serait, pour une France vidée de sa substance, le coup de grâce[30].

C’est un texte politique, me direz-vous, pas une analyse militaire.

Soit, mais il est indéniable qu’en septembre 1939, la France n’avait pas les ressources matérielles pour mener une guerre offensive dans l’espoir de secourir la Pologne. Pourquoi ? Parce que depuis 1920, elle n’avait cessé de proclamer qu’en tant qu’État démocratique et pacifique, son organisation militaire était uniquement défensive : l’Armée devait uniquement veiller à la protection du territoire national. C’est ainsi que, pendant près de vingt ans, la France avait privilégié les systèmes de fortification.

Dès lors, il était absurde de prétendre tout bouleverser en quelques mois afin de jouer le gendarme de l’Europe en menant une guerre offensive. En janvier 1937, d’ailleurs, le député Jean Montigny avait soulevé ce grave problème. S’exprimant à l’Assemblée après que Hitler ait porté à un million les effectifs de l’armée active allemande, il avait lancé de façon prophétique :

Selon lui [le ministre de la Défense nationale], la mission de l’armée française est avant tout la protection du territoire national et il refuse de jouer l’avenir sur le coup de dés d’une bataille offensive. Le chiffre de nos effectifs et l’organisation de nos fortifications témoignent assez de la volonté de n’avoir qu’une armée défensive […].

Alors cette politique militaire est-elle en harmonie avec certains engagements que la France a contractés ? Une hypothèse doit être envisagée, celle où l’Allemagne mènerait une opération offensive sur un autre front et resterait en observation du côté de la France. Alors, quel cas de conscience pour le gouvernement ! Prendra-t-il la responsabilité de faire sortir l’armée française de son front fortifié pour la jeter en avant ? Du point de vue militaire, ne serait-ce pas ce coup de dés de la bataille offensive que le ministre a refusé d’envisager à la commission de l’Armée ?[31]

Mais il y a plus. En 1939, la France n’était pas équipée pour se battre (même défensivement). La meilleure preuve est que dès le 5 septembre, elle commença à passer des commandes de matériel.. à l’Italie.

Dans son Journal, G. Ciano note à la date du 5 septembre :

Les premières commandes nous arrivent de France [32].

On en trouve une confirmation dans le compte rendu de l’entretien Ciano-Hitler le 1er octobre 1939 où on lit :

Le comte Ciano répond que l’équipement des adversaires de l’Allemagne doit laisser tant soit peu à désirer : l’Italie a reçu par toutes sortes de détours des commandes d’engins même les plus élémentaires, longues-vues et autres chose semblables. L’Italie a évidemment refusé de les livrer.

Le Führer déclare que ce renseignement est confirmé par la livraison remarquablement insignifiante dont la France et l’Angleterre voulaient gratifier la Pologne au mois d’octobre, comme le prouvent certains documents récemment découverts.

La Pologne devait ainsi recevoir 12 canons antichars de calibre 4,8 cm, 20 de calibre 2,5 et 6 chars[33].

G. Ciano raconta également qu’il avait entretenu l’ambassadeur français à Rome, A. François-Poncet, du danger mortel que courait la France. Celui-ci ne l’avait pas contredit, bien au contraire. Il avait

admis qu’en ce qui concernait l’équipement, la situation de la France était critique (Id.).

Mais il se rassurait en déclarant :

que, au printemps, la France recevrait des Américains d’énormes livraisons d’avions ; que la France comptait sur plusieurs milliers d’appareils ; que d’ailleurs la France perdait toujours dans les six premiers mois, mais que c’était pour mieux gagner dans les six mois suivants[34].

Il reprenait en cela les « raisonnements » du belliciste Georges Mandel. En août 1938, celui-ci avait répliqué à Georges Bonnet qui rappelait l’état d’infériorité militaire de la France :

Je le sais, mais les démocraties ne préparent jamais les guerres que lorsqu’elles les ont déclarées. Il faut donc commencer par les faire[35].

Preuve que la France n’était absolument pas prête et que, dans les milieux diplomatiques, personne ne l’ignorait. Comment aurait-il d’ailleurs pu en être autrement ?

Je rappelle que le 15 mars 1938, sous le second gouvernement Blum, le Comité permanent de la Défense nationale s’était réuni pour examiner la situation. Le général Vuillemin avait alors déclaré qu’en cas de guerre avec l’Allemagne :

En quinze jours notre aviation serait anéantie.

De son côté, le maréchal Pétain avait souligné qu’en plus, la France ne possédait pas de

potentiel de production [36].

Tout cela était si vrai qu’en novembre 1938, E. Daladier avait communiqué ces chiffres navrants à l’Angleterre :

Avions modernes (chasse et bombardement) existant au 1er octobre 1938 :

France : 0 ; Angleterre : 200 ; Allemagne : 5 000

Possibilité de fabrication en grande série (par mois) :

France : 10 ; Angleterre : 160 env. ; Allemagne : 1000[37].

Membre de la Commission de l’armée, le député Jean Montigny avait reçu, au printemps 1938, la visite spontanée d’un général d’artillerie et d’un colonel sous-directeur à la direction de Fabrication au ministère de la Guerre. Le premier lui avait confirmé « la grave déficience » de l’artillerie et le deuxième lui avait révélé le « truquage des statistiques de fabrications » communiquées au gouvernement afin d’atténuer les effets désastreux des grèves et de l’application trop stricte de la loi des 40 heures (Ibid., p. 154).

Or, il était sot de penser que dans une guerre moderne, avec un armement en trop faible quantité, une artillerie déficiente, une aviation anéantie en deux semaines et une très faible capacité de production, la France pourrait tenir six mois, le temps de se ressaisir. Cette réflexion, G. Ciano l’avait formulée face à A. François-Poncet :

J’ai objecté qu’une guerre ressemble rarement à la précédente et qu’étant donné le rythme allemand, il était nullement certain que six nouveaux mois s’ajouteraient aux six premiers. La fin pourrait être très rapide[38].

C’était si évident qu’au printemps 1938, le colonel qui était venu alerter J. Montigny lui avait déclaré :

Monsieur le député, la situation est telle que si, par malheur, la guerre éclatait avant trois ans, et quoi qu’on fasse d’ici-là, nous serions moins prêts qu’en 1870. Nous irions à un nouveau Sedan[39].

On le voit, même évacuer les problèmes de Droit, l’argumentation des Français qui s’opposaient à la guerre était très forte. Le cri qu’ils auraient poussé si l’occasion leur en avait été donnée, aurait été celui-ci :

La France ne peut pas déclarer la guerre parce qu’elle ne peut ni la soutenir, ni à plus forte raison la gagner. Déclarer la guerre, c’est courir à la catastrophe.

Et gageons que de nombreux parlementaires auraient refusé d’envoyer les fils de France à une mort aussi certaine qu’inutile.

En 1943, dans une allocution aux maires du Cantal, P. Laval déclara :

En 1939, le jour où le gouvernement Daladier a apporté devant le Parlement les cahiers des crédits militaires, j’avais alors le noir sentiment qu’on nous engageait dans la guerre par le vote de ces crédits.

Je ne voulais pas refuser de crédits militaires. Durant toute ma vie publique, je n’ai jamais refusé les crédits militaires, puisqu’ils étaient utiles et indispensables à la France. Il ne s’agissait donc pas de refuser ces crédits, mais j’ai demandé ce jour-là la parole. Un ou deux d’entre vous sans doute ont assisté à cette séance. Ceux qui l’ont vécue s’en souviennent. J’ai été accueilli par les vociférations de ceux qui, pendant des années, avaient systématiquement refusé d’armer la France, et dont certains se montrent aujourd’hui à Alger si injustes pour celui qui n’est après tout que le syndic de leur faillite.

Qu’est-ce que je voulais demander aux sénateurs ? Je voulais leur demander de se réunir en comité secret et de ne pas voter la guerre.

Qu’est-ce qu’il y avait en effet dans la Constitution ? Il y avait pour moi une chose importante et sacrée : la France ne pouvait pas, ne devait pas entrer en guerre sans un vote du Parlement. Or jamais le Sénat ni la Chambre n’ont été appelés à voter pour ou contre la guerre. Républicains que vous êtes tous, et qui avez le souci de la légalité, n’oubliez jamais ce que je viens de vous dire : nous sommes entrés illégalement dans cette guerre.

Si nous avions eu un comité secret, qu’est-ce que j’aurais dit aux sénateurs ? J’aurais dit, avec plus de détails encore, car j’aurais eu plus de loisir pour parler lentement et longuement, ce que je viens de vous dire. Et j’aurais ajouté autre chose ; j’aurais dit : « Nous entrons seuls dans cette guerre et nous ne pouvons pas la gagner »[40].

Après la « Libération », et alors qu’il luttait désespérément pour que la vérité soit dite, P. Laval ne cessa de le répéter. Le 3 août 1945, comparaissant comme témoin au procès du Maréchal, il lança :

J’ai la conviction, monsieur le président, que si nous avions pu réunir le Parlement en comité secret, peut-être la guerre n’aurait pas été déclarée. J’ai le sentiment que si les parlementaires avaient connu la déficience de nos moyens de défense, - nous sommes entrés dans la guerre sans un seul avion moderne de bombardement et, au bout de trois mois, nous avions neuf avions modernes de bombardement : or, je ne sais pas de combien de centaines ou de combien de milliers l’Allemagne en disposait, - la guerre n’aurait pas été déclarée.

Ce chiffre et cette comparaison sont suffisamment éloquents, pour montrer, avec l’habitude, l’expérience que j’ai des milieux parlementaires et de leur sagesse, pour montrer que le Parlement aurait certainement hésité avant de s’engager dans une guerre qui était d’avance perdue[41].

Deux mois plus tard, lors de son simulacre de procès, P. Laval revint sur la « session extraordinaire » du Parlement le 2 septembre 1939. Il déclara :

J’avais comme une idée, la crainte et une quasi certitude, qu’on ne voulait pas soumettre au Parlement la proposition de déclarer la guerre. On me poursuit pour complot contre la sûreté intérieure de l’État, mais, Messieurs, dans la Constitution de 1875, il y avait la garantie que la guerre ne devrait jamais être déclarée sans un vote des représentants du pays.

Eh bien, j’ai voulu protester, ce jour-là, non pas tant parce qu’on ne demandait pas de voter, mais j’ai voulu demander qu’en aucun cas le Gouvernement n’engage notre pays dans la guerre sans que le Parlement ait été appelé à statuer, et je voulais demander un comité secret pour expliquer ce que je vous expliquerai à vous-mêmes en séance publique dans quelques jours.

Alors, je n’étais pas pour la guerre. J’étais, à ce moment-là, contre la guerre et nous avons été entraînés dans la guerre par la faute, par l’erreur qu’ont commise certains hommes[42].

On comprend donc P. Laval qui, du fond de sa cellule, tempêtait :

Ce n’est pas rendre service à un pays attaqué et écrasé que de voler à son secours quand on a la certitude que l’on sera soi-même écrabouillé. Nous aurions rendu un bien meilleur service à la Pologne en nous tenant tranquilles, en tâchant de nous armer, et en attendant la suite des événements[43].

Cet argument de bon sens, appuyé sur les chiffres lamentables de notre armement en 1939, il ne fallait absolument pas que les parlementaires le connaissent. Voilà pourquoi, le 2 septembre 1939, toute velléité de discussion fut étouffée, P. Laval et G. Bergery étant réduits au silence. Pierre Monton et J. Rinali ont donc eu raison d’écrire qu’en 1939 nos gouvernants :

ne sont pas entrés dans la guerre fièrement, comme aux temps héroïques, en défilant tête haute sous les portiques décorés des faisceaux tricolores. Non ! Ils s’y sont glissés à pas feutrés, comme des cambrioleurs à la conscience inquiète, en passant par la porte basse et par l’escalier de service[44].

Mais, en agissant ainsi, ils trompaient les parlementaires, ils trompaient le pays et ils violaient l’un des articles les plus sacrés de la Constitution : celui qui interdisait l’envoi des hommes à la mort sans le consentement de ceux qu’ils avaient choisis pour les représenter.

Voilà pourquoi aujourd’hui, je répète haut et fort que, le 3 septembre 1939, la France républicaine est entrée illégalement dans la guerre. C’est indéniable, et vous n’y pouvez rien..

Conclusion

Certains pourront s’interroger sur l’intérêt qu’il y a à rappeler ces faits. C’est du passé, me dira-t-on, et c’est faire un mauvais procès à la France, votre pays..

Je leur répondrai en rappelant tout d’abord les propos que le fils de Winston Churchill, Randolph, tint au procès de Pierre-Étienne Flandin. Interrogé sur les accords du Munich, il lança :

Moi, j’étais 100 % contre eux.. Moi, j’ai voulu me battre en 1938, comme en 1937, comme en 1936 et comme en 1935.. Moi, j’ai déclaré la guerre le 30 janvier 1933, le jour où Hitler est arrivé ; moi, j’étais immédiatement pour la guerre, parce que c’était nécessaire, et c’était une guerre si facile qu’on pouvait gagner sans difficultés[45].

Ceux qui me reprochent de remuer la boue du passé ne voient pas qu’en refusant de faire le procès de la France (et de l’Angleterre) dans le déclenchement de la deuxième guerre mondiale et en ne dénonçant pas les mensonges de l’Histoire officielle, on avalise le discours de R. Churchill, servant ainsi les intérêts de Big Brother.

En effet, on inculque aux jeunes générations la croyance selon laquelle il existe des guerres inévitables, des guerres inéluctables (surtout lorsqu’il s’agit de gouvernements « fascistes »), donc des moments où doit être écartée toute temporisation. Dans cette optique, Munich n’est plus présenté comme un exemple de sagesse diplomatique, mais comme le symbole de la lâcheté qui, finalement, ne sauve rien.

Or, comme l’a écrit P. Faure et comme l’a clamé L. L’Hévéder en décembre 1938 : «

La guerre fatale ? Ce n’est pas vrai. Ce n’est jamais vrai [46] ; Il n’y a pas de guerre inévitable, il n’y a pas de guerre inéluctable (Ibid., p. 57).

A ce sujet, il est bon de rappeler, notamment aux jeunes, le « coup de Tanger » et l’incident d’Agadir.

On sait que depuis 1871, la France rêvait de revanche militaire. Le 31 mars 1905, rendu inquiet par les ingérences françaises dans les affaires marocaines, l’empereur Guillaume II prononça un discours retentissant dans lequel il affirmait sa détermination à défendre la liberté du Maroc.

Une vive tension diplomatique s’en suivit, entraînant une réelle menace de guerre. Les hommes d’État surent toutefois garder leur sang-froid. En France, le principal partisan des alliances anti-allemandes, le ministre des Affaires étrangères Théophile Delcassé, dut démissionner sur la demande du président du Conseil Rouvier[47]. Mais la conférence d’Algésiras en janvier 1906 aboutit à un accord qui, finalement, sauvegardait les intérêts français, l’Allemagne ayant dû, à son tour, faire des concessions.

Cinq ans plus tard, le 1er juillet 1911, le gouvernement allemand envoya la canonnière Panther mouiller devant le port d’Agadir pour protester contre l’entrée des troupes françaises à Fès et à Meknès. Cette fois, beaucoup crurent la guerre inévitable. Mais là encore, les hommes d’État gardèrent leur sang-froid.

En France, ce fut notamment le cas de Joseph Caillaux, nommé depuis peu Président du Conseil. Hostile à un recours aux armes, il privilégia d’emblée la concertation, avec un réel souci non seulement de parvenir à un accord mais aussi d’assainir les relations franco-allemandes.

Sachant que beaucoup, dans le personnel politique français, étaient contre cette politique, il négocia en dehors du Conseil des ministres, du ministère des Affaires étrangères et même - au début - de l’ambassadeur français à Berlin, Jules Cambon ; il préféra discuter avec l’Allemagne par l’intermédiaire d’agents officieux (par exemple M. Fondère).

Le 21 juillet 1911, l’ambassade d’Allemagne a Paris put écrire à Berlin ces mots encourageants :

Caillaux a chargé Fondère de faire savoir à l’ambassade qu’il était animé du désir sincère de s’entendre avec nous et qu’il désirait de préférence un accord à grandes lignes réglant tous les différends nés dans ces dernières années entre nous (Id.).

C’est ainsi que des pourparlers sincères purent être entrepris. Ils durèrent trois mois et se révélèrent très constructifs : en échange d’une portion du Congo, l’Allemagne laissait les mains libres à la France au Maroc.

Le 21 octobre, soucieux d’aboutir à une réelle entente, J. Caillaux demanda à l’ambassadeur français en Allemagne que les deux parties poursuivent leurs efforts et leurs concessions réciproques « pour faire en sorte que ce traité [en gestation] soit accepté ave faveur par l’opinion française et détermine un ère nouvelle dans les relations entre les deux pays » (Id.).

Le 4 novembre 1911 vit la victoire de cette politique de sagesse : un accord fut signé sur la base des propositions résumées plus haut[48]. La paix nouvelle avait certes été arrachée aux forceps, mais elle était là, bien vivante, évitant à des milliers de mères, d’épouses et d’enfants de pleurer leurs fils, leur époux ou leur père morts inutilement quelque part dans la Somme.

Ces deux événements démontrent que quand les hommes d’État gardent leur calme et quand ils sont fermement décidés à maintenir la paix par le compromis, la paix est toujours possible. Lorsque, en 1914, la crise austro-serbe entra dans une phase aiguë, ce qui avait été possible en 1905 puis en 1911 l’était encore. Jean Jaurès avait alors raison de répéter partout :

C’est l’état de menace de guerre. Ce n’est pas la guerre.

De même avait-il avait raison lorsque, à la veille d’être assassiné par le nationaliste Raoul Villain, il déclarait dans l’Humanité que la crise diplomatique « pourrait durer des semaines », qu’il fallait garder son calme et qu’ainsi, on pourrait « écarter de la race humaine l’horreur de la guerre ».

Mais à l’époque, J. Caillaux avait été contraint de démissionner (affaire Calmette) et J. Jaurès n’était pas ministre des Affaires étrangères. Si, finalement, la guerre a éclaté, ce n’est pas parce qu’elle était inévitable, c’est parce que la folie avait remplacé la sagesse[49].

Cette vérité, P.-A. Cousteau tint à rappeler le 3 septembre 1943, lorsqu’il écrivit :

Aucune guerre n’est inévitable. Rien, par exemple, n’eût été plus facile que d’épargner à la France le désastre de 1870. Un tout petit peu de sang-froid eut suffi. Et de 1870 à 1914, la guerre a failli éclater vingt fois. Vingt fois la paix a été sauvée. Le fait que ça s’est finalement gâté ne prouve rien contre les ministres qui, en 1905 ou en 1911, évitèrent le pire. Cela prouve seulement que les chefs d’État de 1914 furent moins raisonnables que leurs prédécesseurs[50].

Cette dernière phrase, il ne faut jamais hésiter à l’appliquer, avec les changements nécessaires, à Munich.

Alors que, depuis plus de soixante ans, l’accord signé le 29 septembre 1938 est considéré comme un symbole de lâcheté qui, finalement, ne sauve rien, il faut répéter : le fait que ça s’est finalement gâté en 1939 ne prouve rien contre les ministres qui, en 1938 à Munich, évitèrent le pire. Cela prouve seulement que les chefs d’État de 1939 furent moins raisonnables qu’ils ne le furent un an auparavant. Puis il faut démontrer pourquoi, en 1939, la guerre n’était pas inévitable.

Tant qu’il n’en sera pas ainsi, tant que - sur la foi d’une histoire partiale - les jeunes resteront persuadés que, face à des « dictateurs », la guerre est inéluctable, Big Brother pourra toujours, et en toute impunité, agresser des pays et ensanglanter la planète pour renverser des gouvernements qui lui déplairont.

Le dernier exemple en date est celui de l’Irak avec Saddam Hussein.

Je rappelle qu’en février 1991, une solution à la crise irakienne aurait probablement pu être trouvée grâce à la médiation du dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev. Son plan de paix en six points avait en effet été accepté par l’Irak, qui se déclarait prête à évacuer le Koweït. Mais l’ultimatum américain exigeant un retrait immédiat et en quatre jours fit tout échouer.

Il en fut de même en 2003, avec les inspecteurs de l’ONU : une petite dose de sang-froid aurait certainement permis qu’ils reviennent en Irak afin d’achever leur travail et, ainsi, démontrer que S. Hussein ne possédait plus d’armes de destruction massive.

Mais en 1991 comme en 2003, d’intenses campagnes de presse furent organisées par les va-t-en-guerre. S. Hussein y était présenté comme le nouvel Hitler (qui tuait les bébés koweitiens et gazait les Kurdes) et les partisans de la temporisation comme les nouveaux « munichois ».

Le message était le suivant : si les démocraties avaient renversé Hitler dès 1934, ou encore en 1938 au moment de la crise tchèque, on ne lui aurait pas laissé le temps de réarmer toujours plus, donc on se serait épargné bien des souffrances. Tirons les enseignements du passé : n’écoutons pas les partisans du dialogue et du compromis avec le nouvel Hitler, n’attendons pas un, deux ou cinq ans de plus, car Dieu sait la puissance qu’aura alors S. Hussein. Frappons maintenant avec des bombes à l’uranium appauvri ; en avant ! en marche ! contre la dictature, pour la liberté, la démocratie, les droits de l’homme et patati et patata..

Ce discours, n’en doutons pas, sera resservi lors de la prochaine agression programmée par Big Brother, et les citoyens l’accepteront parfaitement .

Voir une lettre de lecteur révélatrice

Il est temps de saper à la base ce discours en rétablissant la vérité historique.

Mais ce n’est pas tout. Rétablir la vérité, c’est aussi alerter nos contemporains.

Rappeler qu’en 1939, pour des raisons idéologiques et parce qu’elle était à la remorque de certains lobbies, la France a déclaré illégalement une guerre tout à fait contraire à l’intérêt du pays (et même de l’Europe), c’est leur ouvrir les yeux pour qu’ils ne nourrissent pas de faux espoirs.